近年、各地で芸術祭やアートイベントが開催されています。これらのイベントでは、作品を生み出すアーティストが注目されがちですが、こうした活動を裏から支える人がいるのをご存じでしょうか。

その一人が、アートメディエーターの冠 那菜奈(かんむり ななな)さん。冠さんは2017年の六本木アートナイトのいちプロジェクトや、アートバラエティ番組「アーホ!」、茨城県北芸術祭などにフリーランスとして関わっています。

アートメディエーターとは、どのような仕事をしているのか。アーティストですら「食べていくのが難しい」といわれる状況で、その活動をサポートする人は生計を立てることができるのか。冠さんに聞きました。

アートメディエーターは一体何をする仕事?

——「アートメディエーター」という肩書きは聞き慣れないのですが、どういった仕事をされているのでしょうか?

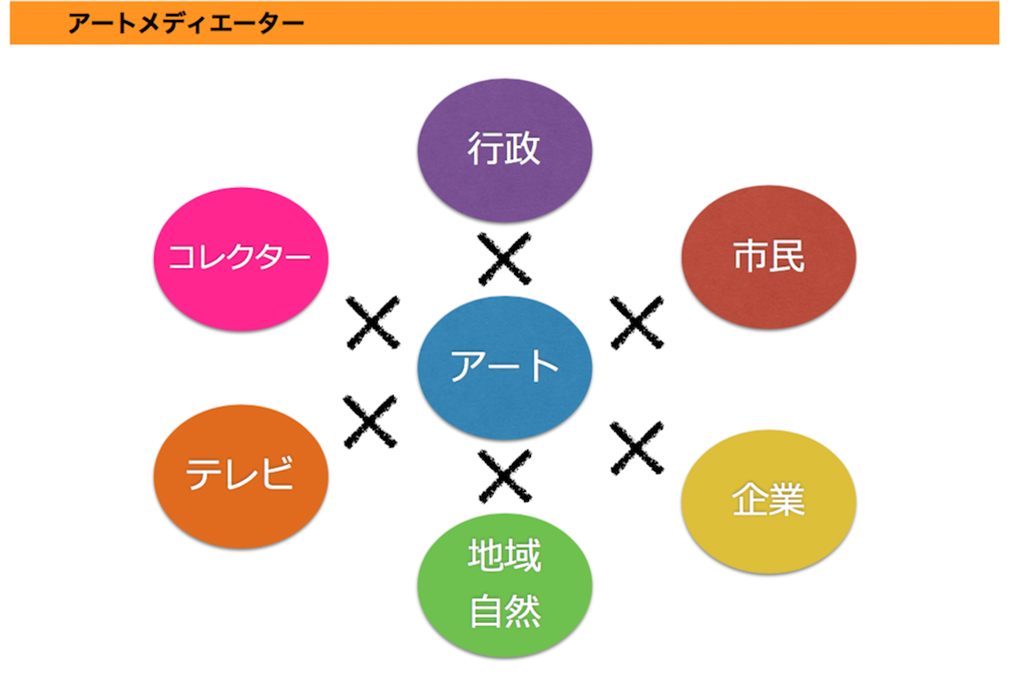

ざっくりいうと、アートを介して企業や行政、市民、街などをつなぐ仕事です。といっても、わかりづらいですよね(笑)。図解すると、こんな感じです。

大学時代にSNSを使いながら、「メディア」ってなんだろうと思ったんです。メディアの意味は「媒体」で、さらに調べるうちに「仲介者」の意味をもつ「メディエーター」の言葉に出合いました

医療の世界には「医療メディエーター」という職業があり、患者さんと医師の間で食い違いが発生した際、その仲介役として対話の場を設け、双方に良好な関係に導きます。

私が目指しているのは、アートをいろんなところとどう結びつけるか。医療の世界にそうした仲介役の仕事があるなら、アートの世界にあってもいいだろうと思い、「アートメディエーター」と名乗ることにしました。

——「アートをいろんなところとつなぐ」とは、具体的にどのようなことをするのでしょう?

たとえば、東京都品川区の天王洲アイルにある寺田倉庫さんでは、数年前からアート事業を手がけていて、美術品倉庫事業などを行っています。でも、アートを買う人が増えないと、需要は伸びません。どうしたらアートを買いたいと思う人が増えるか。そうした需要を喚起できるような企画をチームで考え、実行しています。

その一例が、2017年の9月30日と10月1日に初めて開催した「鉄工島FES」です。

寺田倉庫さんは、以前から羽田空港の目の前にある大田区の京浜島に、工場を借りていたんです。でも、これがあまり活用されていなくて、どうしようか……ってなっていて。

そこで、私と同じようにアートイベントなどを手掛ける仲間やアーティストで訪れたところ、アーティストの制作環境にすごく適していると感じました。

——工場だから、大きな音を出しても問題ないし、スペースも広いから大型作品も作れそうですね。

そうなんです。ニューヨークのSOHOやDUMBO、ロンドンのEAST ENDなどでは、工場地帯をアーティストたちのクリエイティビティにより再活性させた事例があります。京浜島でも同様のことができないかと思い、まずは鉄工所の一部をアーティストの制作現場とする「BUCKLE KOBO」プロジェクトを立ち上げました。

その後、この魅力的な島をもっと多くの人に知ってもらうなら、フェスがいいだろうとなり、アートはもちろん、音楽や映画、キャンプもできる「複合フェス」の形で行うことにしました。

——そういう企画を立てて実行するのは、スムーズに進むものですか? 結構、温度差もありそうな……。

それはとてもあります(苦笑)。美術館と異なり、アートとは縁遠い場所で行うので、地域や行政の人にどう説明し、自分たちのやりたいことを理解してもらうかは、とても重要な仕事です。もちろん、どういったアーティストに参加してもらうかも考えます。そして、そうした取り組みを広めるための広報活動も欠かせません。

企画運営や交渉、広報、さらには獲得した資金をどう割り振るかも手掛けるので、一般的な企業の職種に置き換えると、プロジェクトマネジャーが近いと思います。

——資金はどのように募るのでしょうか?

鉄工島の場合は、アーツカウンシル東京に助成金の申請をしました。このフェスの話が持ち上がったのは、2016年の年末から2017年の年明けくらい。そこから助成金を応募したのですが、決まったのが6月頭だったので、本当にぎりぎりでした。クラウドファンディングも行い、この企画へ興味を持ってもらう人を増やしながら資金も少しずつ集めていきました。

資金の獲得は本当に重要で、今回のように企画先行で進んでいく例もあります。助成金以外にも、スポンサーを募るほか、クラウドファンディングやチケット収入など、さまざまな方法を模索しますね。

これまでのつながりを断ち切って就職するイメージがわかなかった

——冠さんは武蔵野美術大学を卒業後、すぐにフリーランスのアートメディエーターとして活動されています。どうして最初からフリーの道を選んだのでしょう?

私は大学時代にさまざまなアートイベントのボランティアやアルバイトをしたことで、多くの人とのつながりが生まれました。

大学3年生になると、周りでも就職活動を始めます。でも私は、知り合ったアーティストやクリエイターがいて、その人たちがどうやって食べていこうかを試行錯誤している状況のまま、自分がその場を離れて会社に所属するイメージがわかなくて……。

それに、私が会社で働いている間にその方たちが創作活動を辞めてしまったら、もう新しい作品は生まれない。そこにも危機感を覚えました。

せっかく美術大学に入ってクリエイティブなことを勉強しているのだから、既存の職に就くのではなく、これから自分で職を作ればいいんだって発想を切り替えて。アートを支えたり、広げたり、伝えたりすることを続けていくには、フリーランスの働き方が適していると思ったんです。

——卒業後はそれまでボランティアやアルバイトで関わっていたところとお仕事をされていた?

はい。あと、当時は自分のSNSメディアを運営していて、それを見て面白がってくれた人がWebやCMなどの広告制作会社の人で、席があるからちょっとうちに来てみない? と言われて関わったこともあります。

冠さんの公式サイトのスクリーンショット

——広告業界はクリエイティブな面ではアートと似ているようで、また違う世界ですよね。

とにかくびっくりしたのがお金の面です(笑)。アートの世界はお金がないといわれますが、広告の世界はむしろ、なんでこんなにあるんだろうって驚くくらい。大手企業さまともお仕事もさせていただきましたし、私を呼んでくれたプロデューサーが私の活動に理解のある方で、「この案件に適しているアーティストを入れるなら誰がいい?」と自分の強みを生かすこともできました。

その現場を見ながら、別の世界とアートの世界に接点をどのように作るか、ここにあるお金をどうしたらアートの世界にもひっぱることができるのかを考えられたので、卒業後すぐにそうした世界を知れたのは、いい機会を得られたと思っています。

——冠さんは、まず行動を起こし、そこでの成果が次につながって行くという流れですね。

私は0から1を生み出すアイデアマンとはちょっと違うと思っていて。むしろまわりにそういう人が多いので、1を100にするほうが得意なんです。誰かが「こういうのをやってみたいな」って話したときに、「それいい!」って賛同できる一人目がいると動き出すと思うのですが、私はそういう盛り上げ役かなと。

やりたいことはあるけど、それをできそうな人がいない、どうしたらいいのかがわからない人に対し、私が間に入ってリサーチしたり、こうすれば形になるよって提案したりして、関係する人をどんどんつないでいきます。

アートをつなぐ仕事、その対価はどう得る?

——現実的な話になりますが、そうした始まりで最初からお金が発生することは少ないですよね。冠さんは、どのように収入を得ていますか?

こういうことをやりたいって頼まれるときは、最初に予算がついているときもあります。でも、資金のない状態から始まるプロジェクトもあります。そして、資金がついたら、それをどう分配するか。

いずれにしても、ある予算から、プロジェクトにかかる経費、作家さんへの謝礼・作品制作費、さらに自分の取り分などを割り振ります。

——どのくらいを自分の取り分とするかを考えるのが難しそうなイメージです。

どうしてもアートの分野はまだまだお金の交渉に甘い部分もあります。でも、値を崩したら、どんどん下がってしまいます。私はこうしたアートを何かとつなげる仕事は社会に必要だと考えているし、そういう活動に関わる人が増えてほしい。なので、自分たちがきちんと食べていけて、幸せだと思える仕組み作りは必要だとよく仲間と話しています。

——冠さんは、自分の収入をどのように設定していますか?

上を見ても下を見てもキリがないので、私は今の自分にとって東京で生活するためにはどのくらいの金額が必要かを考え、総金額をそこに近づけられるようにしています。また、同世代の平均年収なんかも一つの目安にしています。

必要なお金の内訳としては、個人事業主としてかかる税金やプロジェクトで自分が一時的に負担しないといけない経費、リサーチなどをする費用が経費です。それからほかにも、家賃や光熱費などの生活費、あとわずかながらですが貯金もしています。個人事業主は自分の身に何かが起こったら最後、仕事ができなくなってしまいますからね。そう考えていくと、月で平均すると大体40~50万円が必要という計算になります。

たとえば、2016年は年商(年間の総売上高)500万円程度でした。これはその年の仕事量にもよるので毎年変動しています。この金額から諸経費を差し引くので手取りはもっともっと少なくなりますが……。でも本当にちょっとずつですが、毎年微増はしています。

案件によっては、ほぼ0円なこともあります。でも、そこで得られるものが自分にとって魅力的な内容であれば、未来の自分への投資として引き受けることも、もちろんあります。

——最後に、冠さんの仕事との向き合い方について、教えてください。

私の名字の「冠」は、ご先祖さまが冠を作っていたことに由来しています。冠って、そのもの自体には機能がなくて、作るにも高かったり、できあがったものは重かったりと、帽子とは違って機能的な面がまったくないですよね。でも、それを身に付けることで、その人が素敵に見えたり、権力の象徴だったりと、冠そのものの存在価値が上がる。

私はこれがアートにも通じるなと考えていて。せっかく名字に「冠」とあるので、関わる人がちょっとでも良くなったり、面白くなったりできる存在でありたいと思っています。アートを介して色んなものがつながった時に、既存にはない新しい価値や新しい視点が生まれ、化学反応のようにすごいパワーが生まれるんです。そういう力に私自身が一番突き動かされていますね。そんな力が生まれる仕事を今後も続けていきたいです。