もし自分が死んだとき、スマホやパソコンに残した膨大なデータがどうなるのか、考えたことはありますか? 自分は死んでいるのに、SNSなどの情報は開示されたまま個人情報が漏れたり、場合によっては悪用されてトラブルに発展したりする可能性はゼロとは言えません。

古田雄介さんは、このような故人が残したデータ「デジタル遺品」の問題を中心に、「死とデジタル」をテーマとして活躍するフリー記者。このテーマを確立するまで、さまざまな葛藤や紆余曲折があったといいます。強みを活かした仕事の見つけ方、そして続けていくための努力について伺いました。

ネット全盛の世が生んだ「デジタル遺品」

――まず、現在の活動について教えてください。

「死とデジタル」のテーマを中心に、主に雑誌やウェブメディアで執筆しています。なかでも、近年多く手がけているのは「デジタル遺品」の問題です。講演の依頼を受けたり、テレビや新聞、雑誌などで取材協力したりするほか、最近は『死とインターネット: デジタル遺品と故人のサイトを考える二十篇』という電子書籍を発行したばかりです。

――デジタル遺品とは何ですか?

デジタルを通してしか実態がつかめない遺品を指します。具体的には、故人のスマホやパソコンに保存された家族写真や仕事の資料、インターネット上に残されたSNSの情報やネット口座なども含まれます。

そのままにしておくと、故人との思い出に触れられなくなったり、仕事や相続の場面で支障をきたしたりすることが考えられます。代表的なのはスマホのロック。パスワードが分からないとキャリアショップも助けてくれないので、カギを失った金庫のようになってしまうことがしばしばあります。また、故人がインターネット上に残した個人情報が生きている家族を困らせるということも考えられます。とくに個人情報保護法が施行された2005年以前の個人サイトには、書き手の住所や電話番号、家族構成などを丸々載せているケースも普通にありますから。

デジタルの世界は日進月歩で変化するうえ、相続対象という意味で歴史が浅い。世界的に見てもノウハウが十分にたまっておらず、業界全体のサポートが追いついていないのが現状なんです。だから、調べがいがあり、考察しがいがあるんですよね。昔から死について考えることに強い関心があるので、自分にはうってつけのテーマといえます。

やりたいことを求め、キャリアアップを繰り返した

――特殊なテーマですが、死について興味を持ったきっかけは?

日航機墜落事故をテレビで観たことがきっかけです。当時、私は小学校低学年で、搭乗者の名前が画面に流れ、アナウンサーがそれを淡々と読み上げていく様子に衝撃を受けました。ただ、当時の日本では「死」は今よりも隠されていたので、怖いと同時にその「死」に興味をそそられたのでしょう。

――大学卒業後は、建設工事現場監督としてキャリアをスタートしました。いきなりジャーナリストを志望したわけではないのですね。

学生時代は所属していた演劇部での文章創作が楽しくて、小説家を目指していた時期があったものの、社会に出てやりたいことはまだ曖昧で、教授の推薦でゼネコンに入れさせてもらい、建築現場の施工管理の職に就きました。ところが、最初に回されたのが突貫工事の現場で、3週間くらい寮にも帰れない状況が続くような感じで。「これを続けていくのは辛い」と思い、自分が本当にやりたいことは何かを考えました。そのときに浮かんだのが、「死の現場を見たい」と「物書きになりたい」の2つ。そこで葬儀社スタッフに転職し、同時に小説の講座にも通い始めました。

――葬儀社スタッフはどんな仕事内容だったのですか?

葬儀全体をプロデュースする仕事でした。ご遺族とやり取りして、葬儀の日程や会場、形式などを決め、葬儀をつくっていく。それを補佐するところからはじめました。形式も規模もさまざまな葬儀に関わることができ、死について理解が深まる時間でしたね。

一方、通っていた小説の講座には違和感がありました。小より、もっと地に足のついた物書きの仕事がしたいと思い始めたころに、編集プロダクションの存在を知り、また転職することにしました。

――編集プロダクションではどんな仕事を担当されましたか?

ビジネス系の編集プロダクションで、私が入社した2002年ごろに全盛だったパソコン雑誌の担当になりました。パソコンについては完全に素人でしたが、一から勉強してどうにかいろいろな編集部から仕事がもらえるようになれて。ただ社長と意見が合わないことが増えて、5年間勤めて独立を決めました。

1,000万円稼げても、情熱が湧かない仕事では勝てない

――独立後はすぐに仕事を獲得できたのでしょうか?

編集プロダクションで担当していた仕事のうち、外部の編集者さんに「これからも古田さんにお願いしたい」と言ってもらえる仕事は、社長に許可を得て継続させてもらいました。ほかの編集者さんからもデジタル系の仕事を結構いただけたので、お金には困りませんでしたね。

――そこから、現在のテーマである「死とデジタル」にはどう繋がっていくのでしょう?

しばらくはその延長線上で仕事を続けていたんです。一時期は編集プロダクションを立ち上げて2~3人で仕事を回し、売上高が1,000万円を超えたこともありました。ただ、デジタルというジャンルは嫌いではないにしても入り込めるほどでもなく、正直それ100%だと仕事が楽しめませんでした。

そんなとき、デジタル系雑誌でパソコンのチューンアップ(改造)特集を担当したことが、自分のテーマを考える明確なきっかけになりました。自分は編集部に泊まり込んでヘロヘロになりながらチューンアップして検証して、ようやく校了したんですよ。もう早く帰ってぐっすり寝たい。なのに、担当編集者さんは「これで自分のパソコンのチューンアップができる!」と言って、そのまま休憩中にプライベートな改造を始めたんです。

――凄い熱量ですね……!

デジタルというジャンルで、こんなに情熱がある人にとてもじゃないけど勝てません。目先のお金のために、もともとそれほど好きではないものをやるべきじゃないと気付いたんです。では、自分がボロボロになるほど疲れていても、「さぁ、やるか!」という気持ちになれるものは何だろうと考えたとき、「死」というテーマがまた浮かび上がってきたんです。

地道な調査と営業で「死×デジタル」を確立

――とはいえ、「死」というテーマはとても難しそうですよね。

――とはいえ、「死」というテーマはとても難しそうですよね。

そうなんです。葬祭業も医療も介護もスペシャリストは数多くいて、死生学という研究分野もその道の第一人者はたくさんいます。そこで、「自分はデジタルに詳しくなったから、『死』と掛け合わせよう」と思い至り、2010年ごろから故人のサイトのデータベース化と追跡調査を始めました。この掛け合わせなら、まだほとんど人がいない。

――どんな調査をしたんですか?

質問サイトにある「亡くなった方のサイトを教えてください」というページの回答をつぶさに追いかけたり、故人のブログを追跡するネット掲示板を追ったりして探しました。コメント欄に「ご冥福を」と書かれたブログは管理人に不幸があった可能性があるので、ブログ検索エンジンで「ご冥福」と検索したこともありました。

故人サイトを追跡していると、ご遺族がコメントを書き込んだり、スパムコメントに荒らされたり、公開範囲が変わっていたりと、時とともに変化がありました。故人サイトが誰の意図によって変化しているのか、どんな道を辿るのかを追い続け、気付いたら4,000件ほどのサイトを見ていました。

――その独自の調査は新しい仕事に活かせたのでしょうか?

結果的には活かせましたが、最初の仕事を得るまでは大変でした。当時、仕事のツテはデジタル系の媒体が多く、「『死とデジタル』で特集を組みたい」と提案しても敬遠されてしまって。「この企画の責任を負うのが怖い」と思われていたようです。

このテーマで最初の仕事を得られたのは、追跡調査を始めてから1~2年後くらいでしょうか。執筆していたIT系メディア系列のビジネス誌で書かせてもらえることになったんです。ビジネス誌ながらジャンルを問わず幅広い企画を発信している媒体で、当時急死して話題になっていたタレントさんのブログがなぜ残っているのか、というテーマで執筆したらそれなりに反響をいただいて。

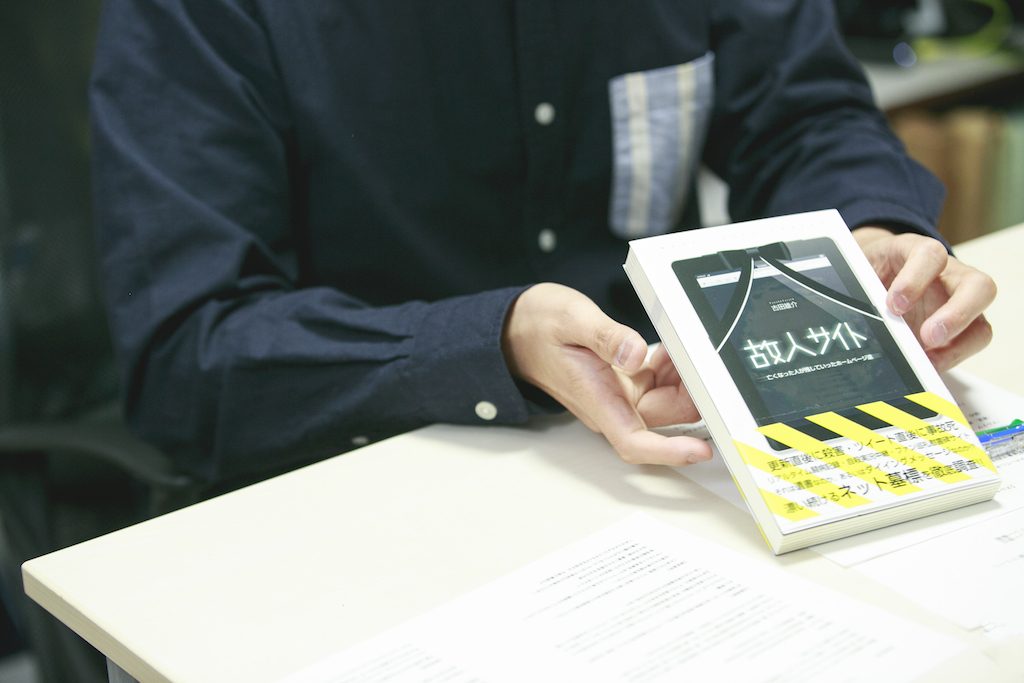

▲『故人サイト』(社会評論社)も古田さんの著書

――実績ができるとだいぶやりやすいのでは?

そうですね。営業もしやすくなり、自分の肌に合う媒体を探しては編集長に電話し、企画を実現させていきました。コンスタントに収入を得られるよう、連載企画を提案する場合が多かったですね。現在は月に「死とデジタル」に関わる仕事で30万円、独立当時から継続しているデジタル系の仕事で20万円の目安で仕事を回しています。

とことん勉強しても苦痛ではない

――現在は「死とデジタル」で多方面において活躍されていますが、第一線に居続けるために意識されていることは?

常に勉強や情報収集をすることですね。自分の得意分野の情報は完璧に覚えておきたくて、本は山のように付箋を貼って読んでいます。死生学関連の用語で単語カードも作っていますし、新聞で気になる記事をチェックすることも欠かしません。ちょっとした空き時間にも必ず本か単語カードを読んでいるんですよ。

――隙間時間も有効活用されているんですね。

ただ、本だけではわからないこともあります。デジタル遺品では特に、最新情報を知るために、可能ならご遺族など関わっている方々に話を聞きたいので、取材ができる企画を提案し、仕事と勉強を兼ねられるようにしていますね。妻も同業者なので、二人でデートがてら倒産した墓地に取材に行ったこともありますから(笑)。

――あらゆる時間が勉強に費やされていますが、大変ではないですか?

先ほどお話したチューンアップ特集の編集者のように、自分は疲れたときでも死にまつわる勉強が苦痛じゃないんですよ。これはフリーライターとしての強みになっていると思います。

「ここまでやるか!」というくらいとことん調べていると、記事に突っ込まれる余地を残しにくくなりますし、批判されたときもさまざまな角度から自分の意図を伝えられます。死はデリケートなテーマですが、書き手まで腫れ物に触るような姿勢でいると、スカスカになって不適当な倫理観や既成概念が余白を埋めてくる。叩かれたり、炎上したりすることは怖いですが、そこを逃げるといまの仕事をやっている意味がなくなってしまうので。

好きな仕事を続けるための長期的な視野

――今後はどんな活動を考えていますか?

実は、デジタル遺品というテーマはあまり先がないと思っています。恐らく10年後にはデジタル遺品は当たり前になっていて、情報発信してもほとんどニーズがないでしょう。今後は「死」に関してその時代に合った切り口で発信できれば、世間のニーズを満たしながら自分もモチベーションを保ちつつ稼げるのではと考えています。

――長いスパンで考えていらっしゃるんですね。

人生100年時代と言われていますからね。自分は限界まで経済活動をしていたいので、10年後にこの業界で食べていくには、80歳のころに仕事をもらうにはどうすればいいのか、常に考えています。目先の100万円を増やすよりも、信用を得られるような実績や経験を積み重ねることを優先していきたいですね。