売り上げの計算をしていたら、レジに入っている金額と合わない! そんなとき、帳簿上では一時的に「現金過不足」という勘定科目で処理をします。「現金過不足」の仕訳方法と、その後の処理方法について解説します。

「現金過不足」とは?

その日の売り上げを計算していると、実際にレジに入っている現金と額が合わないことも少なくありません。原因はさまざまですが、すぐに判明しないこともあるでしょう。この場合、実際の現金の額と合わせるために、不明な損失(または収入)を一時的に「現金過不足」という勘定科目で処理します。

原因が判明したら、そのタイミングで、該当する勘定科目に振り替える処理をします。もし確定申告の時期まで原因が判明しなければ、「雑費(雑損失)」もしくは「雑収入」に置き換える処理をして確定申告をします。

実際の「現金過不足」の仕訳方法

では実際に、どのような処理が行われるのでしょうか? ここでは、レジに現金が49万円あるものの、帳簿上の計算では50万円あることになっている場合を例に挙げて説明します。

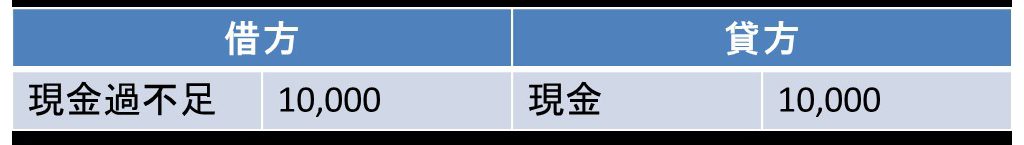

はじめに、実際にレジにある現金に修正するために、帳簿上の現金を減らす処理をします。

b22

貸方に「現金」1万円を記帳します(現金は貸方に記帳されると減少を意味します)。借方には「現金過不足」として1万円を記帳します。

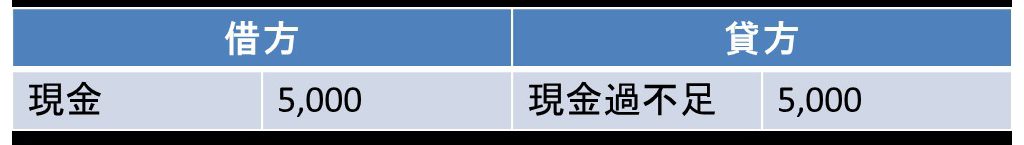

その後、原因が判明したとしましょう。たとえば、数日後に5,000円の現金がレジの底から見つかりました。その際の処理方法は、以下のとおりです。

現金5,000円が見つかったので借方に「現金」5,000円を記帳します。この額は原因不明だった「現金過不足」に置き換わるものなので、貸方に「現金過不足」5,000円を記帳。これで、残りの現金過不足は5,000円になりました。

さらにその後、残りの5,000円についても原因が判明。急きょ、現金で業務に必要な材料を購入した際に、領収書の内容を計上し忘れていたとします。その場合は、下記のように処理をしてください。

「現金過不足」の残りの5,000円を「材料」として置き換える処理をします。

このように、帳簿と実際の現金の額が合致しない場合は、その時点で原因不明の差異を「現金過不足」として処理し、原因が判明したら正しいものに置き換えるという手順を取ります。

なお、上記は現金が足りなかった場合ですが、現金が多かった場合も同様に「現金過不足」として処理します。ただし、その際は借方と貸方の書き方が逆になりますので、ご注意ください。

確定申告までに原因がわからなかったときの処理方法

「現金過不足」として処理した差額の生じた原因が、確定申告までに判明しない場合もあるでしょう。その際は、確定申告前に勘定項目を「雑費(雑損失)」もしくは「雑収入」と置き換える処理をします。「現金過不足」は、あくまでも一時的な処理なので、そのままの帳簿では申告することができません。

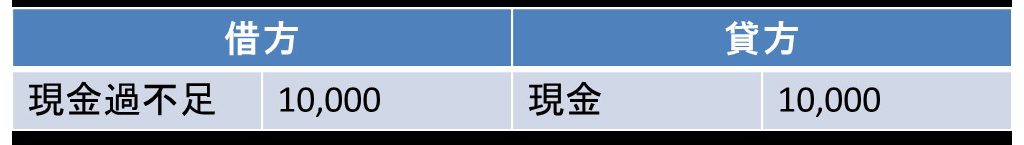

先の「現金過不足」の原因が、確定申告時期までわからないままだったとします。そこで、現金の不足を何らかの損失として処理します。

原因不明だった「現金過不足」を「雑費」に置き換えます。貸方に「現金過不足」の1万円を、借方に「雑費」として1万円を記帳します。

なお、初めの時点で現金が帳簿上の計算よりも1万円多かった場合は「雑収入」に置き換える処理をします。

原因不明だった「現金過不足」を「雑収入」に置き換えます。貸方に「雑収入」として1万円を、借方に「現金過不足」として1万円を記帳します。

もしレジの中身と帳簿上の金額が合致しなかったとしても、「現金過不足」を使って処理することができます。なかった取引をあったことにしてごまかすなどすると、虚偽の申告をしたとして税務調査にも発展しかねません。現金過不足の処理を行い、正しく申告しましょう。